こんにちは、システムエンジニア兼ブログ編集長のi-thirdです。

前回、「AIによるプロンプト開発: 知識ゼロからアプリを作る相棒エンジニア」という記事で、AIを「相棒エンジニア」として活用し、プログラミング知識がなくてもアプリケーション開発の第一歩を踏み出せることをご紹介しました。

あれから多くの方から反響をいただき、「ノーコードツールとの違いは?」「もっと具体的にどうやって開発を進めるの?」といったご質問をいただきました。

そこで今回は、ノーコードの限界を突破し、より自由に、より高度な開発を実現する「プロンプト開発」の具体的な実践方法について、前回の内容を踏まえてさらに深く掘り下げていきます。

目次

- プロンプト開発が「ノーコード」より優れている3つの理由

- ノーコードの限界を突破する!プロンプト開発の実践ステップ

- 【実践例】AIと8つのフェーズで開発したアプリの舞台裏

- まとめ:あなたのアイデアを「動くアプリ」に変えるために

プロンプト開発が「ノーコード」より優れている3つの理由

ノーコードツールは確かに手軽ですが、以下のような点でプロンプト開発に軍配が上がります。

-

圧倒的なカスタマイズ性

ノーコードは「テンプレート」という枠組みの中でしか動きません。対してプロンプト開発は、あなたのアイデアをAIに伝えることで、完全にオリジナルの機能やデザインを持つアプリケーションをゼロから作り上げることが可能です。 -

複雑なロジックの実装

複数のデータベース連携、高度なセキュリティ機能、独自の計算ロジックなど、ノーコードでは対応が難しい複雑な要件も、AIとの対話を通じて解決できます。 -

開発の「拡張性」

ノーコードで作ったアプリは、多くの場合、ノーコードツール内での機能追加しかできません。一方、プロンプト開発では、AIが生成したコードを基盤に、将来的な機能拡張やメンテナンスが容易になります。

ノーコードの限界を突破する!プロンプト開発の実践ステップ

では、具体的にどのようにプロンプト開発を進めるのでしょうか?

前回の記事でご紹介した「相棒AIエンジニア」との対話術を、より具体的に3つのステップで解説します。

-

【ステップ1】AIを「プロジェクトマネージャー」にする

単なる要望ではなく、解決したい課題、ターゲットユーザー、希望する機能をAIに伝えます。AIはこれを基に、開発の全体像、必要な技術、そして段階的なロードマップを提案してくれます。 -

【ステップ2】「仕様書」という概念で対話する

AIから提案されたロードマップを元に、今度は「このフェーズでは、こんな機能を持った画面を作成してください」といった形で、より詳細な「仕様書」をAIに書かせるイメージで対話します。 -

【ステップ3】AIの「レビュー」を依頼する

AIが生成したコードは、そのまま使うのではなく、「このコードをより可読性の高い形にリファクタリングしてください」「セキュリティ上の脆弱性がないか確認してください」といったレビューをAIに依頼することで、品質をさらに向上させることができます。

【実践例】AIと8つのフェーズで開発したアプリの舞台裏

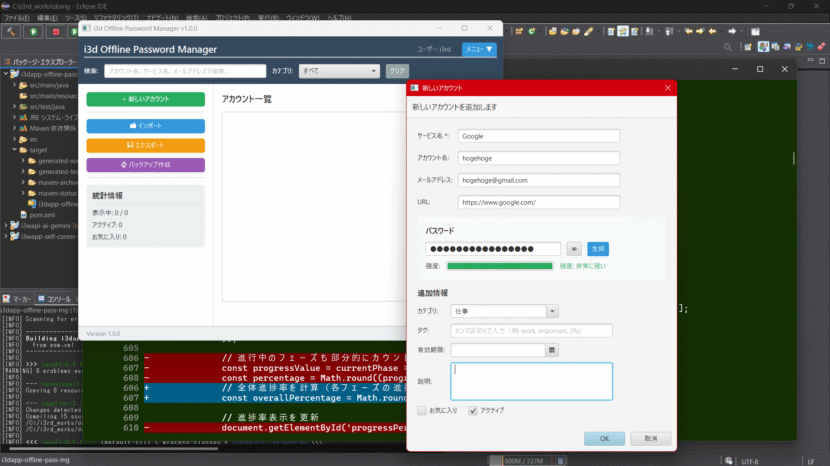

これらのステップを経て、実際に私たちが開発したのが「i3dapp-offline-pass-mg」という、エンタープライズ級のオフラインパスワード管理システムです。この開発プロジェクトは、わずか実質1日で、AIと共に8つのフェーズを駆け抜けました。

- Phase 1-3(基盤・セキュリティ・データ): アプリケーションの土台となる「JavaFXアプリケーション基本構造」や「AES-256-GCM暗号化」「JSON形式データ永続化」を実装。

- Phase 4-5(UI・機能): 「プログラム的JavaFX UI実装」や「パスワード生成器」「検索・フィルタリング」といったユーザーが直接触れる部分を開発。

- Phase 6-8(拡張性・品質保証): 「プラグインシステム」「包括的監査ログ」などのエンタープライズ機能を追加し、最終的には「JUnit 5, Mockito」などのテストフレームワークを導入し、品質保証を行いました。

この段階的な開発プロセスは、AIが最初に提示したロードマップに基づいており、開発の全体像を常に共有しながら進めることができました。

まとめ:あなたのアイデアを「動くアプリ」に変えるために

ノーコードの限界に悩んでいるなら、ぜひAIによる「プロンプト開発」に挑戦してみてください。AIを単なるツールではなく、あなたのアイデアを理解し、技術的な壁を乗り越え、プロジェクトをマネジメントしてくれる最高のパートナーとして活用することで、開発の可能性は大きく広がります。

【次のアクション】

前回の記事をまだお読みでない方は、ぜひご覧ください。

Twitter(X)でも日々のAI活用や開発の気づきを発信していますので、ぜひフォローをお願いします!